Viele Reiter machen sich Gedanken darüber, ob sie zu schwer für ihr Pferd sind und ihr Pferd mit ihrem Gewicht gut zurechtkommt. Die Sorge, das eigene Pferd durch das Reitergewicht zu überlasten, ist verständlich und sollte ernst genommen werden. Neben allgemeinen Daumenregeln gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen des Reitergewichts auf das Pferd auseinandersetzen. In diesem Artikel möchte ich dir einen Überblick über das Thema geben, sodass du am Ende eine fundierte Entscheidung für dich und dein Pferd treffen kannst.

Warum ist das Reitergewicht wichtig?

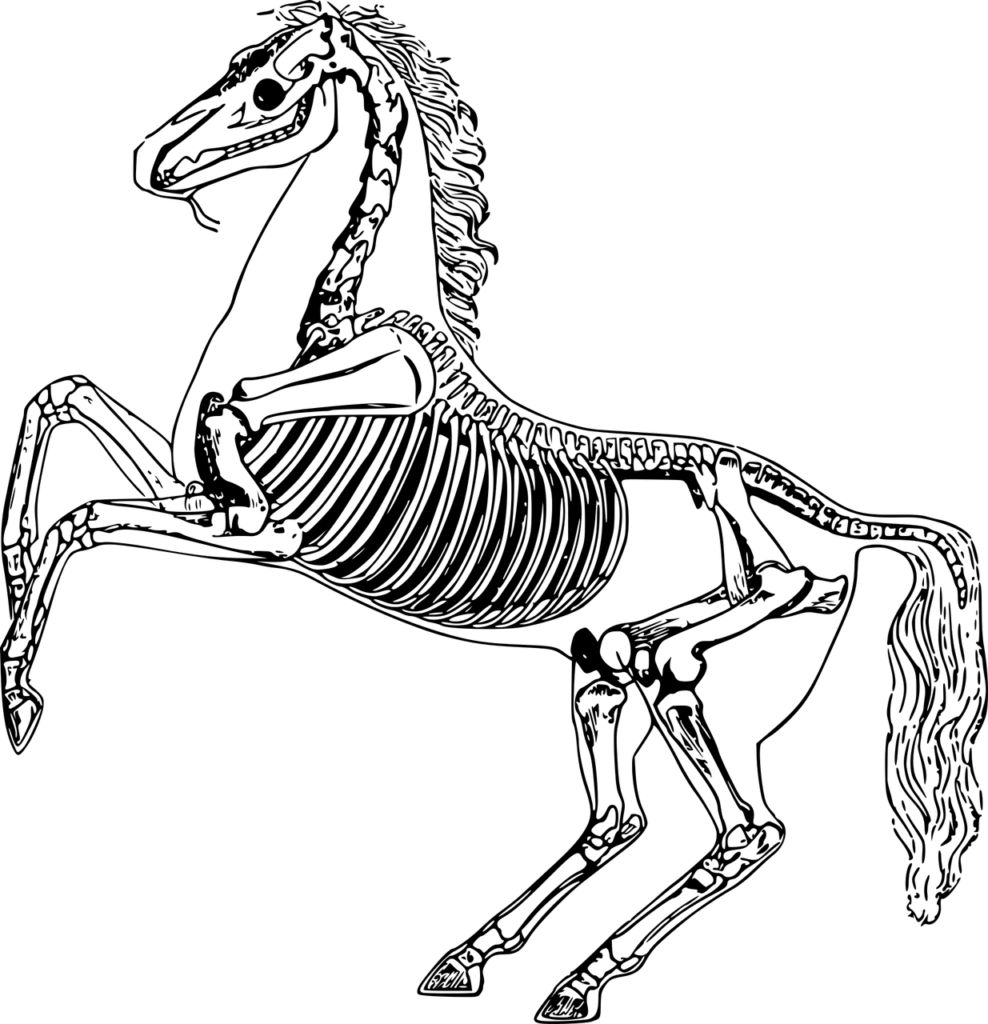

Das Gewicht des Reiters hat direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Pferdes. Das Skelett des Pferdes, insbesondere die Wirbelsäule und der Brustkorb, sind für das Tragen des eigenen Körpergewichts und nicht für zusätzliche Lasten gebaut. So stabil Pferde auch aussehen – betrachtet man einmal das Skelett eines Pferdes, kommt einem nicht unbedingt als erstes der Gedanke, dort aufsteigen zu wollen. Die Wirbelsäule eines Pferdes ist ein komplexes und empfindliches System, das von Bändern, Sehnen und vor allem von der Muskulatur stabilisiert wird. Der Brustkorb des Pferdes ist nicht direkt durch Knochen mit der Wirbelsäule verbunden, sondern hängt quasi „frei“ in einem Muskel- und Bänderapparat. Denn im Gegensatz zum Menschen haben Pferde keine Schlüsselbeine.

Diese Struktur, die in der Natur primär für das Tragen des eigenen Körpergewichts und das Ermöglichen von Beweglichkeit und Atmung entwickelt wurde, ist nicht von Natur aus für das Tragen eines zusätzlichen Reitergewichts ausgelegt. Wenn das Reitergewicht zu hoch ist oder das Pferd nicht entsprechend trainiert wurde, kann dies zu erheblichen Belastungen der Muskulatur und des gesamten Bewegungsapparates führen und langfristig zu Schäden wie einer Trageerschöpfung oder Rückenproblemen wie Kissing Spines.

Allgemeine Faustregel zum Reitergewicht

Eine oft verwendete Faustregel besagt, dass das Reitergewicht nicht mehr als 15 – 20 % des Körpergewichts des Pferdes ausmachen sollte, inklusive Sattel und Ausrüstung. Diese Regel ist zwar weit verbreitet, berücksichtigt jedoch nicht die individuellen Faktoren eines Pferdes. Hier einige Punkte, die zusätzlich beachtet werden sollten:

- Kondition und Trainingszustand des Pferdes: Ein gut trainiertes Pferd kann in der Regel mehr Gewicht tragen als ein untrainiertes, da es die entsprechende Muskulatur ausgebildet hat und so den Bewegungsapparat schützt.

- Alter des Pferdes: Junge und ältere Pferde sind in der Regel weniger belastbar. Die Wachstumsfugen der Wirbelsäule schließen sich erst vollständig mit ca. 6-7 Jahren. Das heißt sämtliche Überbelastungen in dieser Zeit können zu dauerhaften Schäden führen. Bei älteren Pferden lässt meist das Bindegewebe nach und die Muskulatur bildet sich zurück, sodass sie immer weniger in der Lage sind, einen Reiter längere Zeit gesund zu tragen.

- Rasse und Körperbau: Manche Rassen sind von Natur aus belastbarer gebaut und können mehr Gewicht tragen. Auch das individuelle Gebäude des jeweiligen Pferdes spielt eine Rolle. So ist es beispielsweise für Pferde mit einem langen Rücken anstrengender, einen Reiter dauerhaft gesund zu tragen.

- Dauer und Intensität des Reitens: Längere Ritte und Ritte in höheren Gangarten stellen unterschiedliche Anforderungen an das Pferd.

- Gleichgewicht & Fähigkeiten des Reiters: Ein ausbalancierter Reiter belastet das Pferd weniger als ein unausbalancierter.

Außerdem sollte beachtet werden, dass diese Faustregel das Idealgewicht eines Pferdes meint. Da auch bei Pferden Übergewicht immer mehr zunimmt, darf nicht das Gewicht eines übergewichtigen Pferdes für die Berechnung genommen werden. Denn mit Übergewicht hat ein Pferd bereits zusätzliche Last, die es tragen muss.

Der Röhrbeinindex: Eine präzisere Einschätzungsmethode

Eine präzisere Methode zur Einschätzung, ob ein Pferd dem Gewicht eines Reiters gewachsen ist, bietet der Röhrbeinindex. Hierbei wird das Gewicht des Pferdes im Verhältnis zur Dicke der Röhrbeinknochen berechnet. Die Röhrbeinknochen tragen einen Großteil der Last und geben damit Hinweise auf die Tragfähigkeit des Pferdes.

Zur Berechnung des Röhrbeinindex misst du den Umfang des Röhrbeins deines Pferdes an der schmalsten Stelle. Dann berechnest du den Röhrbeinindex.

Röhrbeinumfang (cm) *100/Körpergewicht (kg) = Röhrbeinindex (RI)

Ein höherer Röhrbeinindex deutet auf stabilere Knochen hin, die größere Lasten tragen können. Robustpferderassen und Ponys haben in der Regel relativ gesehen kräftigere Röhrbeine als z.B. Vollblüter.

Berechnungsbeispiel:

- Körpergewicht des Pferdes: 500 kg

- Röhrbeinumfang: 18 cm

- Röhrbeinindex = 18 cm * 100 / 500 kg = 3,6

Interpretation des Ergebnisses:

Je höher der Röhrbeinindex desto belastbarer ist das Pferd. In der Regel bewegt sich der Röhebeinindex zwischen 3 (geringere Belastbarkeit) und 10 (hohe Belastbarkeit). Robustpferderassen haben meist einen Index zwischen 4,5 bis 6 und damit eine relativ höhere Belastbarkeit als z.B. einige Warmblüter oder auch Kaltblüter mit Werten zwischen 3 und 4,5. Einige Ponyrassen weisen sogar einen Röhrbeinindex von bis zu 10 auf.

Ein hoher Röhrbeinindex ist trotzdem keine Erlaubnis, Pferde über die maximale Grenze von 15 – 20 % zu belasten. Er kann lediglich einen Hinweis darauf geben, ob man die Grenze ausreizen kann oder lieber bei einer geringeren Belastung bleiben sollte. Und auch beim Röhrbeinindex ist wichtig zu beachten, dass dieser nur ein Teil der Gesamtbewertung ist und auch hier individuelle Faktoren wie Rückenlänge, Muskulatur und allgemeiner Gesundheitszustand berücksichtigt werden müssen.

Wissenschaftliche Ergebnisse zu den Auswirkungen des Reitergewichts

Dr. Sue Dyson, führende Expertin für Lahmheiten und Pferdegesundheit, hat das Thema Reitergewicht aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet. In ihrer Studie „The effects of rider size and saddle fit for horse and rider on forces and pressure distribution under saddles: A pilot study“ aus 2020 beschäftigte sie sich intensiv mit den Auswirkungen des Reitergewichts auf das Wohlbefinden des Pferdes.

In ihrer Studie wurden sechs Pferde von vier Reitern mit unterschiedlicher Größe und Gewicht, aber ähnlichem Können geritten. Dabei betrug das Reitergewicht zwischen 10 – 12 % des Körpergewichts des Pferdes (leichte Reiter), zwischen 12-15 % (mittlere Reiter), zwischen 15-18 % (schwere Reiter) oder über 20 % (sehr schwere Reiter). Die Forscher beobachteten während eines 30-minütigen Dressurtests die Schmerz- und Lahmheitsanzeichen der Pferde. Außerdem wurde der Satteldruck während des Rittes gemessen.

In der Studie mussten alle Tests mit schweren und sehr schweren Reitern aufgrund von deutlichen Schmerz- und Lahmheitsanzeichen abgebrochen werden. Das heißt bei Reitern, die mehr als 15% des Pferdegewichts wogen, hatten die Pferde Schmerzen und zeigten Auffälligkeiten im Gang bis hin zu Lahmheit sowie Unwohlsein. Bei den schweren Reitern konnten außerdem deutliche Druckspitzen auch bei gut sitzenden Sätteln gemessen werden. Ein schlecht sitzender Sattel für Pferd oder Reiter verteilt den Druck zusätzlich ungünstig, was zu punktuellen Belastungen und Überbelastungen an bestimmten Körperteilen führen kann.

Zusammenfassend kann ein zu schwerer Reiter zu erheblichen Belastungen und Druckspitzen im Rücken des Pferdes führen. Langfristig kann dies Lahmheiten, Verspannungen und Schäden am Bewegungsapparat verursachen.

Praktische Tipps für den Alltag

- Gewicht überprüfen: Achte darauf, dass dein Gewicht inklusive Ausrüstung 15 % des Körpergewichts deines Pferdes möglichst nicht überschreitet. Wenn du unsicher bist, sprich mit deinem Tierarzt oder Trainer.

- Röhrbeinindex berechnen: Zusätzlich kannst du den Röhrbeinindex deines Pferdes berechnen, um so ein besseres Gefühl für seine allgemeine Tragkraft zu bekommen.

- Sattelkontrolle: Stelle sicher, dass der Sattel deinem Pferd gut passt und auch zu deiner Größe und Statur als Reiter passt. Ein schlecht sitzender Sattel kann das Reitergewicht ungünstig verteilen.

- Muskelaufbau: Ein gut trainiertes Pferd mit einer starken Tragemuskulatur wird deutlich besser in der Lage sein, ein höheres Reitergewicht über längere Zeiten zu tragen. Regelmäßiges Training und therapeutische Unterstützung helfen dabei, das Pferd gesund zu halten.

- Belastung anpassen: Die Muskulatur deines Pferdes kannst du hervorragend durch gymnastizierende Bodenarbeit stärken und es so auf die Reiterbelastung vorbereiten. Beim Reiten achte darauf, dass die Länge und Intensität deiner Einheiten an die Tragfähigkeit deines Pferdes angepasst ist.

Fazit

Die Frage, ob man als Reiter zu schwer für das eigene Pferd ist, lässt sich nicht allein durch eine Faustregel beantworten. Viele Faktoren, wie das Gebäude des Pferdes, der Trainingszustand und die Ausrüstung, spielen eine Rolle. Wenn du bereits ein Pferd hast, passe die reiterliche Belastung an seine Möglichkeiten an. Wenn du auf der Suche nach einem Pferd bist, berechnest du am besten vorher, wie schwer dein Traumpferd mindestens sein sollte, um dich lange gesund tragen zu können. So kannst du sicherstellen, dass dein Pferd gesund bleibt und das Reiten für euch beide eine angenehme und entspannte Erfahrung bleibt.